|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

| 2011.05.05 | 2018,12,12 | |||||

依佐美送信所記念館

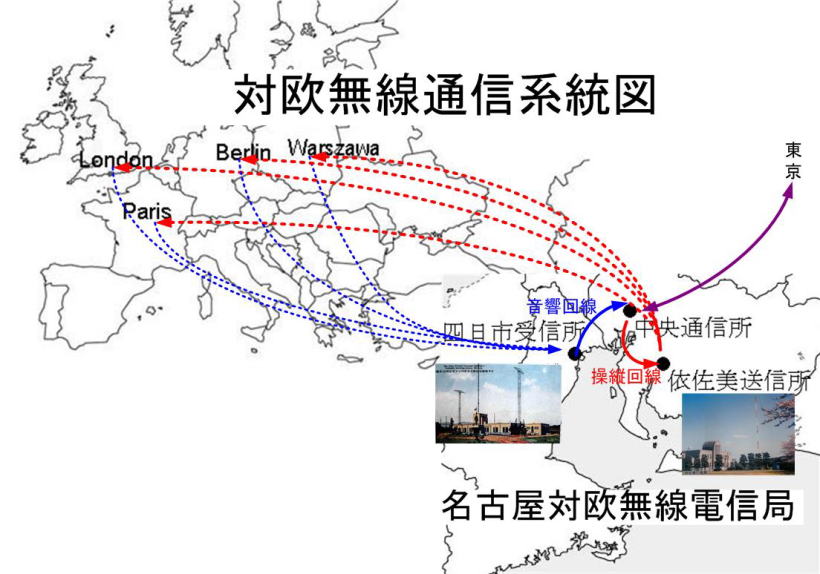

| 上記系統図は、2011年5月に依佐美送信所記念館の展示を参考に KANZAKI が VISIO で作成したものです。 下記 情報通信振興会発行 電波受験界(2018 年 12 月号移行休刊) 2015年4月号の図とほぼ同一で驚きました。 参考にしていただき光栄です。 |

情報通信振興会発行 電波受験界 2015年4月号

| 「電波受験界」様以外にも様々なサイトやホームページに引用いただいているようです。ありがとうございます。誤った記述がないか、見直し、修正して行きます。 KANZAKI |

Original Yosami Transmitting Station

遠く離れた欧州に渡欧した同胞に一刻でも早く電報を届けたい。欧米列強と対等な通信を行いたい。対欧無線電信の始まりについて研究する。

People at that time would like to send telegrams as soon as possible to Japanese people who went to Europe far away. Japan wanted to communicate equally with Western countries. Research on the beginning of wireless communications with Europe.

わが国は当時、イギリスの東方拡張会社の大東線、デンマークの大北電信会社の大北線、アメリカの商業太平洋電信会社の小笠原線という外国電信会社の所有する海底電線に頼らなければ外国との通信はできなかった。

第一次世界大戦後、外国貿易の激増と海外電報の急増が電報の停滞と遅延をもたらした(海底電線の運用にミスが増えた)。1922年のワシントン軍縮会議に出席した全権大使ですら、政府訓令を得るのに48時間も要した。日本政府は改めて国際通信が通商や外交と国防上の重要問題であることを認識し、無線通信に着目、海外通信専用の大電力無線電信局を建設する事になった。1925年(大正14年)10月20日に日本無線電信株式会社を創立し、對歐無線局等の建設命令書が政府から交付された。

① 対米通信の増強

② 対欧無線局の建設

③ 対南洋・極東無線局の設置

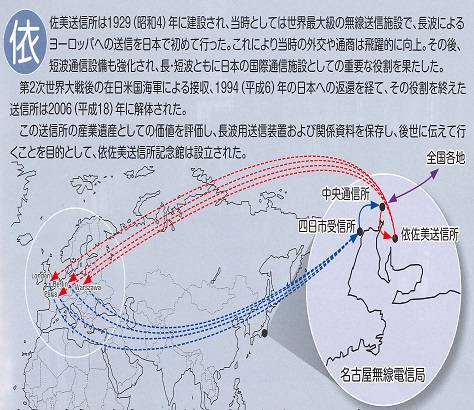

依佐美送信所(よさみそうしんじょ)は、愛知県碧海郡依佐美村(現在の刈谷市高須町山ノ田1番地)に建設された長波の使用を主とした無線送信所である。

日本無線電信株式会社 對歐送信所

1929大正14年法案通過、昭和2年7月着工、昭和4年4月15日業務開始。

1929年(昭和4年)に運用を開始したが、戦後は米軍に接収された。1993年(平成5年)、米軍より閉鎖する旨の通告を受け、翌1994年(平成6年)に日本に返還されたのに伴い、アンテナ鉄塔、建物は解体され、その役目を終えた。

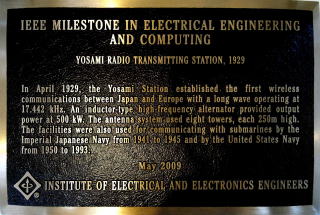

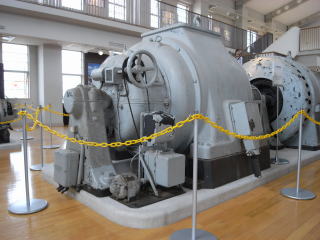

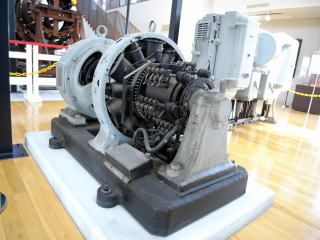

送信設備の一部は記念館に保存され、2007年に高周波発電機が機械遺産に認定、2008年には送信設備一式が未来技術遺産に制定された。さらに、2009年(平成21年)5月19日には、IEEEよりマイルストーンとして認定された。純国産ではないが、地元が長らくサポートし、地域や社会に貢献した技術成果としてマイルストーンに認定された。

1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争開戦時にハワイの真珠湾攻撃命令を伝える「ニイタカヤマ ノボレ1208」の暗号無電は、12月2日に依佐美送信所から海軍東京通信隊の管制のもと、南雲機動部隊とは別行動の先遣部隊の潜水艦に向けて17.442kHz で送信された。 (南雲部隊へ向けての送信を行ったのは、千葉県船橋市行田の船橋送信所)。潜水艦通信が実戦に使用されたのは世界でこれが初めてであった。

内外時報 名古屋對歐無線電信局では、9月24日午前0時から受信事務取扱業務を開始し、仏蘭西、独逸及波蘭竝に北方各国を経由して以遠の諸国より無線により本邦に来着する外国電波の取扱いをなしつつある。四日市海藏村からトンチャンネルより名古屋郵便局舎の内にある電信局に送られ通信手による電報受信が行われるのである。(出展:放送博物館蔵書 日本ラヂオ協会発行 ラヂオの日本 昭和3年11月号 内外時報52頁)

Home and Abroad News

The Nagoya-European radio telegraph station started receiving office work from midnight on September 24, and arrived in Japan by radio from faraway countries via the northern countries to France, Germany and Poland Foreign radio waves are being handled. From Yokkaichi-city Kaizo-mura, it is sent to the telegraph station in the Nagoya Post Office from Tone Channel, and telegrams are received by the operator.

Exhibit: Collection of NHK Broadcast Museum

Published by Japan Radio Association, "Radio no Nihon"Radio Japan, November 1928, page 52

内外時報 名古屋無線電信局依佐美送信所の設備略完成す。4年1月7日から2月5日の約一ヶ月英佛獨伊の四ヶ国と通信試験(550キロワット発電機式)最近の試験成績に依れば空中線電流は約750アムペア、空中線実効高は、約200メートル空中線効果は、実に150,000メーターアムペアに達するものである。放送局の空中線効果は、1,000メーターアムペアである。高周波発電機 800kVA,周波数5,813サイクル送信周波数 17,440サイクル、波長17,200米。1月7日より通信試験は未だ全部完了していないので其の成績は明らかでないが、英仏獨の対手局に24時間受信可能で1日20時間位は高速度印字可能で好成績を示している。(出展:放送博物館蔵書 日本ラヂオ協会発行 ラヂオの日本 昭和4年3月号 内外時報52頁)

Home and Abroad News

The Nagoya Radio Telegraph Station, Isami Transmitting Station is nearly completed..

For about a month from January 7th to February 5th 1929, a communication test (550 kW generator type) was conducted in four countries: the UK, France, Germany and Italy. According to recent test results, the antenna current is about 750 amps, the effective height of the antenna is about 200 meters, and the antenna effect is about 150,000 meter amps. The broadcast station's aerial effect is 1,000 meter amperes. High frequency generator 800 kVA, frequency 5,813 cycles, transmission frequency 17,440 cycles, wavelength 17,200m. Since January 7, the communication test has not been completed, so the results are not clear. However, in the UK, France and Germany, 24 hours a day can be received, and about 20 hours a day can be printed at high speed. Shows good results.

Exhibit: Collection of NHK Broadcast Museum

Published by Japan Radio Association, "Radio no Nihon"Radio Japan, March 1928, page 52

内外時報 對歐局送信業務開始名古屋無線電信局では3年9月24日から受信業務のみを開始しているが、(本誌3年11月号53頁)4月15日より送信業務を開始従来歐州との通信には、外国電信会社所属の海底線によるが、若しくは、無線電信で米国経由で交信する外に途は無かったので従って之によって蒙る處の外交上、通商上の不利、不便は甚大であったが、今回の業務開始により歐州諸国と迅速正確な直接送受信を行い得ることになったのは喜ばしいことである。(出展:放送博物館蔵書 日本ラヂオ協会発行 ラヂオの日本 昭和4年6月号 内外時報)

Home and Abroad News

The Nagoya Radio Communication Station's transmission service was started only on September 24, 1928 (53 pages, issued in November 1928). There was no way to communicate with Europe via submarine cables belonging to foreign telegraph companies or wireless communication through the United States, resulting in tremendous disadvantages and inconveniences in terms of diplomacy and trade. We are delighted that the service launch has enabled accurate information communication with European countries.

Exhibit: Collection of NHK Broadcasting Museum

Published by Japan Radio Association, "Radio no Nihon"Radio Japan,

June 1928 issue, Home and Abroad News.

| 一、対仏通信 サンタシーズ FTU (VLF)波長19,500米 FQE (HF) 波長24米76 |

二、対独通信 ナウエン AGW (VLF)波長19,000米 AGJ (HF) 波長30米20 AGB (HF) 波長26米40 |

三、対波通信 ワルソー AXL (VLF)波長19,280米 ワルソー(ワルシャワ) |

(2019.10.14 数値訂正)

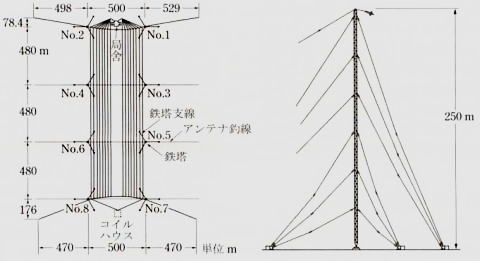

設備概要 Specifications

1.

Signaling Speed

Up to 100 words (500letters) per minute.

2.

Wavelength

Normally 17,200 meters(17.4KC)Adjustable to any wavelength within the range

of 15,600 to 19,000 meters.

3.

Service Area

Several communication test proved that our transmission can be received

in all part of the world.

4.

Antenna

Towers8 guyed towers each 250meters (about 800 feet high).

5.

Radiation Effect

About 123,000 meter-amperes, the effective height of the antenna being about 195 meter and antenna current about630 amperes.

6.

Necessary Power

The maximum power is 820kW and the average 570kW.

7.

Antenna Power

Approximately 500kW

依佐美送信所

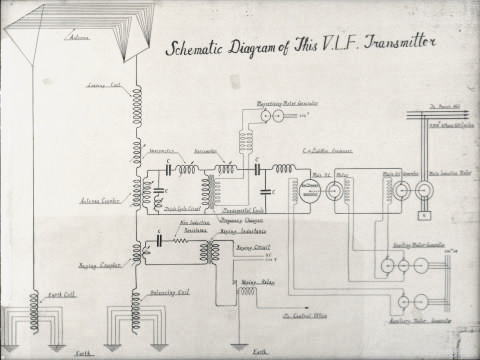

(記念館展示写真)

依佐美送信所

(記念館展示写真)

IEEE MILESTONE

(記念館展示資料)

IEEEマイルストーンは、IEEEが電気・電子技術やその関連分野における歴史的偉業に対して認定する賞。

四日市受信所(海藏受信所)

(記念館展示写真)

送信空中線鉄塔

(記念館展示写真)

依佐美送信所(記念館展示写真)

鉄筋コンクリート造り、建延1338.5平方メートル

Memorial Museum of Major Facilities

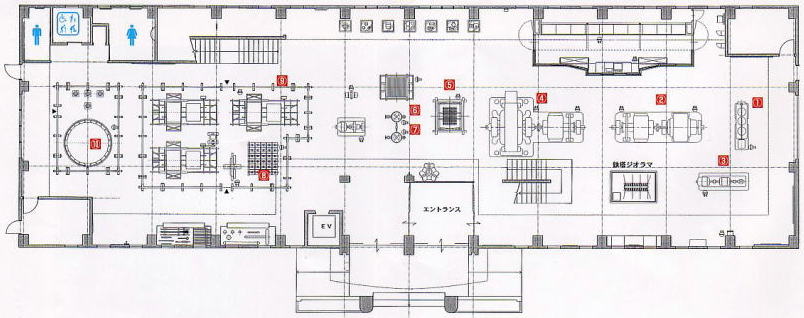

記念館機器配置図(記念館パンフレットより)

Memorial Museum of Facilites Layout

Memorial Museum of Facilities Layout

館内 展示

(記念館展示資料)

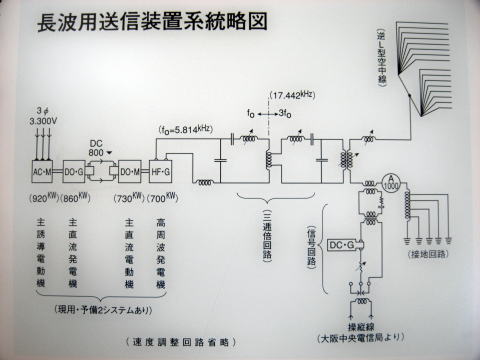

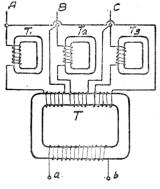

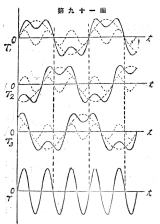

長波用送信装置系統略図

(記念館展示資料)

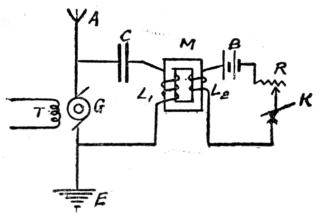

さらなる、周波数安定のため高周波発電機を商用電源の交流電動機で直接回転させるのではなく、ワード・レオナード方式(Ward-Leonard system)を採用して安定化させている。交流電動機で直流発電機を回転させて直流電力を発生させ、取り出した直流を使って直流電動機で高周波発電機を回転させる。直流電動機は、高周波発電機の回転変動をトーンモータ(2kHz)で検出し、直流発電機を制御している。第2系統を有し冗長構成となっており格段で切り替えが可能になっている。2号系直流電源-2号系高周波発電機など。

Water resistance Device

主誘導電動機の起動時に生じる過電流を抑制するため、水の有する抵抗値を利用した装置。焼物でできた水槽の中に電極を上下させ電極の位置により抵抗値を変化させる。起動後は不要となり回路からは切り離される。遠隔操作可能。

Water resistance Device

Main induction motor (Three-phase)

商用電源(3φ、3,300V)によりこの電動機は運転され、直流機器を介して高周波発電機を駆動する原動力となる。この電動機は、直流機器の電源となる直流発電機を駆動する。交流電動機と直流発電機の主軸はユニバーサルジョイントのような連結装置で直結されている。

|

Main induction motor (Three-phase)

AEG(アーエーゲー)はドイツの電機メーカーAllgemeine Elektrizitats-Gesellschaft(アルゲマイネ・エレクトリツィテート・ゲゼルシャフト)の略で、英語訳すると General Electricity Company。「一般電気会社」と和訳されることもある。1883年創業、1994年にエレクトロラックスの傘下に入って以降は同社のブランド名となる。

(AEG=GE、 TELEFUNKEN =RCA 実に興味深い)

D Mot Nr 2061624

Type V D 1000/861

Y 3300V 183A

920kW cosφ0.92

CCW 1180rpmin 60~

Lanp.△ 1130V 500A

AGE Name Plate

Motor-generator for exciting main D.C. generator and motor

主直流発電機及び電動機の励磁用電源供給用発電機各1基がシャフトにより誘導電動機に直結されている。励磁とは永久磁石の代わりに電磁石を用いて磁力線を発生させる仕組み。

右 送風機操作盤

電流制限継電器 日立電気 1927 150A

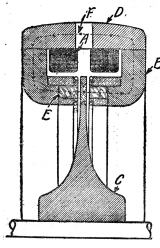

Main D.C. generator

電機子(回転子)は、誘導発電機で駆動され回転する。電機子が回転しているときに励磁電流を流すと直流電圧が発生する。発電機出力は、直流電動機に制御回路を介して加えられる。高周波発電機の回転速度(周波数)の調整はこの出力電圧を変化させる

G Gen Nr 2061626

Type C D H 2750

800V 1075A

860kW

CW 1130rpmin

Erreg +00V 20A

Main D.C. Motor

高周波発電機を駆動させる。直流発電機の出力を制御回路を介して入力する。構造は直流発電機と同一だが動作は逆で、電機子に(回転子)に電圧が加わっている時に励磁電流を流すと回転力が生じる原理を利用)。回転速度は入力電圧と励磁電流にほぼ比例する。規定回転数は1,360rpm(回/分)である。

CC Mot Nr 2061620

Type C D H 2750

800V 970A

730kW

CCW 1220-1500rpmin

Exc. 236V 12A

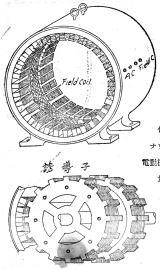

High frequency generator

| 高周波発電機の比較 | |

|

|

| アレキサンダーソン (KANZAKI蔵書 無線科学大系より) |

テレフンケン (無線科学大系より) |

|

1ph Gen Nr 2061622 Type 0 1500/900 2x810v 428A 700kVA cosφ 0.86 CW 1360rpmin 5800~ Exc. 220V |

High frequency choke coil

発射電波の影響を高周波発電機が受けないようにするコイル。木枠に太いリッツ線を円筒状巻いてある。高周波の表皮効果による損失を軽減するため太いリッツ線を用い0.13mmエナメル線を1,000本束ねてあるという。

High frequency choke coil

高周波成分が励磁用発電機に影響を及ぼすのを阻止するためのコイル。このコイルは、直流が通過すればよいので通常の銅撚り線である。

特殊な回路を有する鉄心コアのトランスで、磁気飽和を利用して入力信号を歪ませ

第3高調波を生み出すトランスのような装置(参照文献:無線科学大系)

|

|

| 原理図 (無線科学大系より) | |

Frequency tripler/Keying choke

Keying choke

500kWの電力を生み出す大電流を直接金属接点のスイッチでKeying (ON-OFF)すれば、スパーク(放電)が発生し、電弧により電流は遮断できないほか、音響雑音、高周波雑音が発生し大変なことになる。この装置は、磁気飽和しやすい特殊な鉄心を用いたチョークコイルに巻かれた送信信号電流を同一の鉄心に巻かれた直流コイルの電流(13A)で鉄心を磁気飽和させることで終段同調回路のインダクタンスを変化(同調、非同調)させ送信出力をKeying (実際には完全OFFしていない)している。(引用文献:無線科学大系)

Frequency tripler/Keying choke

原理図 (無線科学大系より)

Motor-generator for tripler magnetizing

トリプラーの鉄心に約400Aの大電流を流して磁化させる為の発電機。トリプラー起動時のみ使用する。

Starter for tripler magnetizing

トリプラー磁化用電動発電機を起動するための装置で手動で操作する。

Capacitor

DEUTSCHE DUBILIER KONDENSATOR GMBH DRP

ドイツ・ヂュビリヤー・コンデンサ会社製

バリオメータ型 高周波コイル

Variable high frequency coil

コイルはコンデンサと組み合わせて所定の周波数の共振させるものであるが最適の共振状態を得るために微調整する必要がある。そのためにインダクタンスを可変型するコイルが必要となる。

Ammeter

左側:中間回路電流指示用

フルスケール500A C/T比 100:1

左側:空中線電流指示用

フルスケール1,000A C/T比 200:1

電流計本体は熱線型、フルスケール5A

Loding coil

送信周波数17.422kHzにアンテナを同調させるために設けられたコイル。直径3mの円筒状の木枠にリッツ線が23回巻かれている。磁界による発熱を防ぐため木枠には釘などの金属は一切使用されていない。

壁抜きブッシング

Feed through insulator

松風工業株式会社

送信出力をアンテナに給電するには送信局舎の壁を通る必要がある。高電圧の高周波を確実に絶縁し、かつ機械的に強度を持たせるため、昭和初期に日本で開発された。700kWの高周波電力に耐えるため巨大な碍子が用いられた。長さ3m、重さ15t。

壁抜きブッシング

Feed through insulator

(記念館展示写真) |

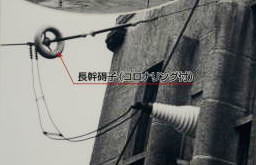

Insulator with corona shield ring Made by U.S.A

高電圧、大電流の下では導体の表面にコロナ放電が生じ電力の損失や雑音が発生する。給電線の直近に長幹碍子コロナリング付きを設け放電を防止する。

(無線工学ポケットブックより)

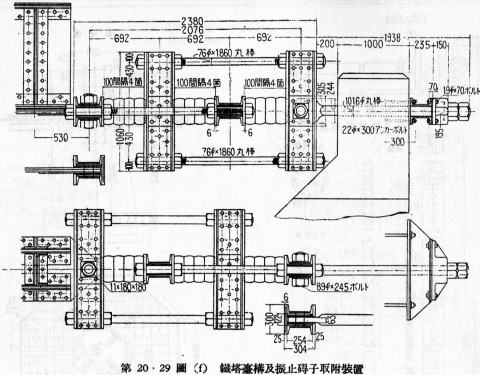

振止碍子取付装置及び避雷器

| 鉄塔はアンテナ線を高く張るための支柱であり給電していない。アンテナの特性を維持するため碍子を用いて絶縁を行っている。落雷などに対しては避雷器を用いている。 |

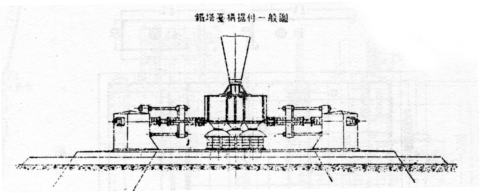

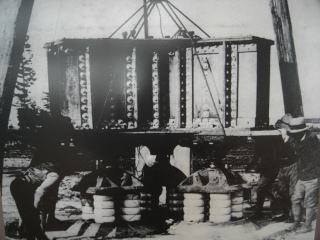

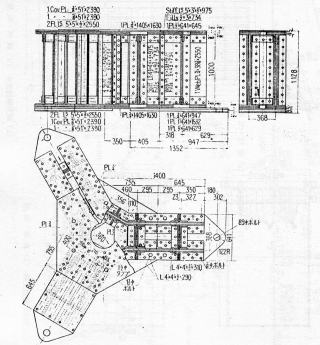

鉄塔台座 Tower base

高さ250mの鉄塔を支えた台座。上部が球状になっているのは鉄塔が強風によって揺れを生じても荷重を一点で支え下部台座に均等な力が分散して伝わるようにするためである。左上の写真から可動域は微小。

|

鉄塔台構据付一般図(立面図 無線工学ポケットブックより)

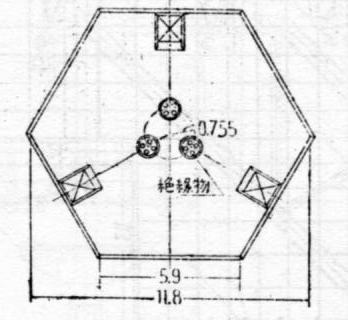

鉄塔基礎

(平面図 無線工学ポケットブックより)

鉄塔基部据付工事(記念館展示写真)

鉄塔基部図(無線工学ポケットブックより)

オースチントランス格納小屋

台碍子表示 京都・松風工業株式会社 Y-942A |

・鉄塔基礎工事

・一点支持機構

・台碍子製造技術

・振止碍子取付装置

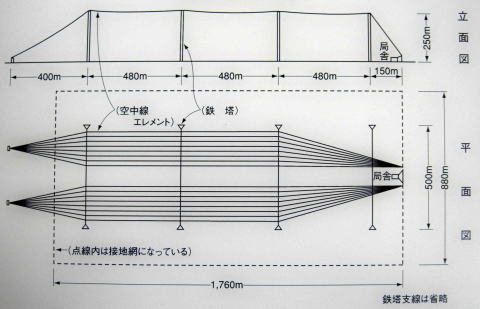

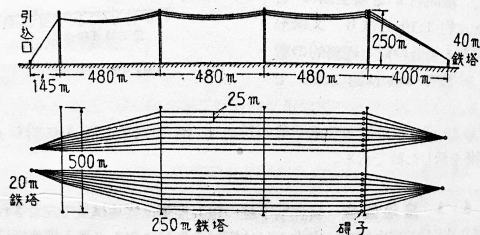

無線塔平面図(記念館展示資料) およそ1500m X 1500mの巨大な空中線設備

|

以後 マルチプルテューンド方式

固有波長:約8,700m(約34kHz)

| 高さ250mの鉄塔(6段3方向支線付基部絶縁三角鉄塔)8基(4基×2列)にて長さ1.8km、16条のアンテナ用ワイヤーを支え、逆L型フラットトップアンテナを構成した。アース線は、1.76km×0.88kmの範囲内の地中に深さ60cmで網の目上に敷き詰められた。 |

| アンテナ定数 静電容量:0.054μF 固有波長:8,700m 使用周波数:17,200Hz 使用波長の実効高:198m 全抵抗:1.19Ω |

|

支線アンカー間距離

局舎側 1527m

コイルハウス側 1440m

長手方向 1694.4m

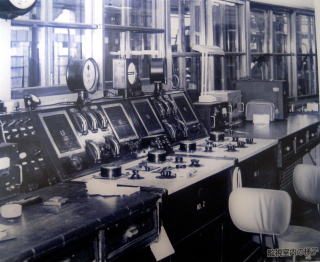

Transmitter control panel

パネルA: 1号機負荷補償制御(Load compensation)

パネルB: 1号機回転速度制御(Speed control)

パネルC: 1号機副回転速度制御(Sub speed control)

パネルD: 1号機主機操作(Main machine)

パネルE: 1号機電波発信操作及びキーイング(Keying)

パネルF: 2号機電波発信操作及びキーイング(Keying)

パネルG: 2号機主機操作(Main machine)

パネルH: 2号機副回転速度制御(Sub speed control)

パネルI: 2号機回転速度制御(Speed control)

パネルJ: 2号機負荷補償制御(Load compensation)

パネルD、E、F、G

日本無線電信株式会社 (にほんむせんでんしん)は、日本無線電信株式会社法の成立に伴い1925年に設立された特殊会社。

放送文化調査研究所 放送情報調査部資料より

連合国軍最高司令長官総司令部 CCS(民間通信局)文書7

Disposal of ITC as of 30 SEP 1945

国際電気通信株式会社(GHQ 31JAN 1946)

“ITC’s small Zaibatsu”

14 JAN 1947 C. ALBERT FEISEHER

国際電気通信株式会社は、1938年に日本無線電信株式会社と国際電話株式会社の合併により設立された。設立時の資本金は3,000万円。国際電気通信株式会社法の成立に伴い設立された特殊会社。略称はKDTK。国際無線電信、国際無線電話、国際海底線電話の設備建設保守を業務とする会社。

MCR内

系統切り替え操作盤と思われるパネルが見える

(記念館展示資料)

Q1、依佐美にこの設備が設けられた理由は?

A1、広大な平地で電力確保ができ、鉄道も利用できるこの地が選ばれた。木曽川水系など水力発電による豊富な電力供給が期待できた。さらに、東海道線沿線で神戸港からの運搬も鉄道が利用できた。送信所への運搬には臨時専用鉄道が敷設された。

補足

*1 関東大震災を経験し、耐震や重要施設の分散が重視された

*2 省鉄刈谷駅-三河鉄道小垣江駅-2.4km-建設現場 蒸気機関車

*3 当時名古屋は大電力送電線の集中地であった。東邦電力依佐美変電所

*4 欧州対手局(大圏)方向の角度に、高い山岳がない

Q2、モールス以後にFSK通信に変更したことについて

A2、米軍は当初高周波発電機でFSKの実験をやっていたがうまくいかなかった。周波数は、5kHz間隔の2つの共振回路を設けて切り替えていたようである。あまり期待していなかった様子だった。その後、米国本国から真空管式の送信機が到着して運用していた。局部発信器は原子発信器を利用していたようである。

コイルに使用されているリッツ線は、0.13?のエナメル線をおよそ1000本束ねたもので半田付けはエナメルを溶剤で溶かして電気鏝や焼き鏝で半田付けしていた。

(長波の周波数帯においても表皮効果の対策をしていた。それほど大電力であった証拠)

A3、水抵抗器はずっと使っていたのか?

Q3、使用していた。電動により電極を上げ下げでき主誘導電動機を起動していた。三つの水槽は焼き物でできておりお湯が沸くほど熱くなることはなかった。起動後は用がなくなる。時より抵抗値の測定を行った。

コイルの木枠を製作したが芯柱が強電界のため変質してしまうこともあった。

コイルハウスにブロックを使ったが補強の鉄筋の影響で電波が吸われてしまった。対策としてコイルハウス室内に銅版(燐青銅?)を張った。

油入りマイカコンデンサーは耐圧4,000V、容量0.1μF 。

Key(スペース)動作は、送信レベルを鉄心入りコイルの磁気飽和を利用して低下させていた。

ON-OFFではなく、ON-レベルダウンが実際の動作。受信閾値以下になればOFFと同様。C/NのN以下にすればよし。

変電所からの送電は、送信電磁波の影響を受けないように途中から(3km?先)埋設で送電された。

装置系統は、襷がけ運転も可能で、1号GENで2号高周波モーターを駆動するなど冗長設計がなされていた。(重要設備のため安定性を確保する必要があった)切り替えはマトリックス上のクロスポイントとねじによって切り替えた。運転は休止する必要があった。

長波といえどもチューニングはそれなりにシビアであった。

Keyingは、電報局から有線で伝送された信号で行われていたが、テスト用のKeyが監視室に設けられていた。

Keying時の安定度を補償するための機構が設けられていて、安定した送信周波数を維持していた。リレー(Keying

Relay)により切り替えられ負荷変動を調整して補正した。リレーは監視室機器盤の黒いリレーボックスに収容されている。

Q4、雷のときはどうしていたか?

A4、当然避雷器が空中線鉄塔、局舎引き込みに設けられ、コンデンサ、高周波発電機器に雲母板を挟んだアレスターが設けられていた。

雨の日は誘導電流によりバスの車体に触れるとピリッと来た。国道が空中線の直下を通過するのでタンクローリー火災など防止するためシールドのトンネルを作った。

空中線の直下には木柱を支柱にしたカウンターポイズ(アーススクリーン)が設けられていた。

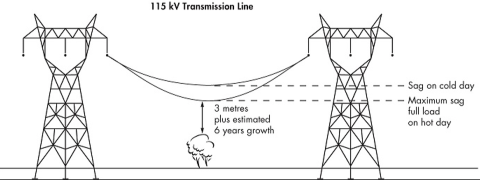

空中線は、30mから50mぐらいたわんで垂れ下がっていた。

航空障害灯にはオースチントランスを用い鉄塔直下の百葉箱のような小屋に収容した。蛇が巻きつきショートすることもあった。

鉄塔は細いので垂直かどうか測量し調整した。台風の後は測量し5cmから10cm以内に調整した。

鉄塔基部の碍子表面精度は十分でなければならなく削って精度を出していたと思う。それでも、微妙に凹凸があり割れてしまうことがある。他の設備では碍子の間に鉛板を挟んだりしたらしいが、依佐美送信所ではケント紙にニスを塗ったものを利用した。圧力ではみ出してくるほどであった。

Q5、アメリカは、依佐美送信所のアンテナが欲しかったのでは?

A5、 其の通りでこれほどの設備は間単に建設できない、高周波送信設備にはあまり期待していなかったと思うが、ここのアンテナはアメリカも欲しかったはずである。

近辺の工場は空襲にあって大きな被害を受けたが、ここは被害が少なかった。初めから残すつもりであったのではないか?

米国公文書を調べて欲しいと正木氏。

依佐美送信所ガイドボランティアの会副会長 正木賢一氏の解説をまとめたものです

正木健一 電気興業 元社員 依佐美送信所に昭和27年(1952)から勤務

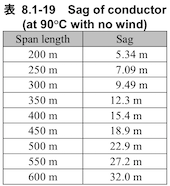

■ Sag of Antenna Wire  無線工学ポケットブックより 8条2列16条の放射エレメント http://home.att.ne.jp/lemon/kanzaki/newpage29.html  What is SAG in Overhead Transmission Line http://technbaba.com/what-is-sag-in-overhead-transmission-line/ |

2011年の5月5日に電気興業元社員の正木さんから「アンテナ線は50m垂れ下がっていた」とお話を伺った後、今までアンテナ線の弛度(ちどWire

sag, dip)について、深く考えなかったが、9年を経て2020年5月4日にその考察を記すことにする。

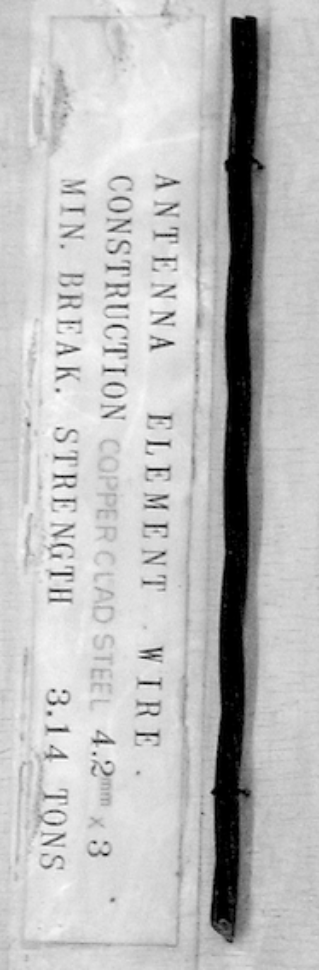

ここで言うアンテナ線(Antena Element Wire)とは、250m鉄塔に掛けられた、8条x2列=16条の導線のことで、250m8基の鉄塔群やその支線は、このアンテナ線を地上高200mの空間に固定する役割を果たしている。アンテナ線は、アンテナを固定する支線の太さから比べると細くて、遠くからは確認しづらい。

鉄塔頂部の地上高は、250m、空中線地上高は、200m(送信周波数からの必要条件198m)とあり、正木さんの仰っていた数値と一致する。50mは、懸垂曲線、カテナリー曲線(Catenary)を描いた空中線の最下部と鉄塔頂部の高低差を仰っていたと思われる。

高周波発電機による高周波電流を空間に放射する放射器Radiatorとして動作する「アンテナ線」は、61本撚燐青銅撚線(断面積:31.5m㎡ 直径=6.3mm(計算値)、引張強さ約:2t)で作られていた。*1

電気伝導率と引っ張り強度の点から当時は燐青銅を選択したと考えられる。今日、送電線(Conductor)の弛度は、500m経間(Span)でおよそ23mであるという資料(右表8.1-19)があった。これは、高い引張強度と優れた導電率さらに軽量化を図った送電線の成しえる数値である。燐青銅の引張強度や重量を推測すると50mの弛度でもこの時代においては、優秀な数値であると考えられる。

考察により、長年疑問であった50mの弛みについて、少し理解することができた。電験三種受験経験者など弛度計算ができる方は、実際に計算してご教授頂ければ幸いです。

尚、アンテナ長手方向の弛度加え、16条の横方向の弛度(アンテナ支線)が加わる事を付け加えておく。上図の無線工学ポケットブックから引用した図も、うまくそれを表している。

右写真のアンテナ線は、開所当時のものではなく、接収当時に米軍が電気興業などに製造させたものだと推測する。鋼線(Steel wire)を銅(Copper)で覆った4.2mmのワイヤーを3本撚りと書いてある。このアンテナ線を480mのスパンで張ってあると想像すると強風時の振動などの影響が大きいと容易に想像できる。大規模な鉄塔設備を用いても張れるアンテナ線の物理的重量や太さはこのオーダーなのである。

大規模なグランドアースと地上高200m16条のエレメントによる巨大コンデンサ= 巨大容量性アンテナ

空中線 =アンテナ(Antenna)

アンテナ線(Antenna Element Wire) =アンテナ素子(Element) =ラジエーター(Radiator) =放射器

フィーダ線 =給電線(Feeder) ≠アンテナ線

送電線の引張強度38,000N/m㎡ 、 燐青銅の引張強度295N/m㎡

アルミニウムの電気導電率 約60%IACS 、 燐青銅の電気伝導率 約20%IACS

国際標準軟銅(International Annealed Copper Standerd)

*1 無線工学ポケットブック (直径は、無線工学ポケットブック断面積からの計算値)

--------------------------------------------------------------------------------------------

戦跡を撮る 毎日新聞2016年2月13日 地方版 Copyright 毎日新聞

刈谷・依佐美送信所 世界最大級の無線施設 /愛知

愛知県刈谷市の依佐美(よさみ)送信所は、欧州向けの通信施設として1929年に完成した。高さ250メートルのアンテナ鉄塔8基を有し、「世界最大級の無線施設」とされた。

1941年、日本海軍は、水中にも届く長波の特性に注目し、対潜水艦の通信拠点として管轄下に置いた。同年12月2日には、開戦の日を知らせる暗号電文「ニイタカヤマノボレ一二〇八」を潜水艦に向けて送信したと伝わる。戦争中は、一度の空襲もなかった。依佐美送信所記念館ガイドボランティアの会の加藤保則会長(74)によると、米軍の空襲目標を示した資料に「依佐美送信所は刈谷の目印で、標的ではないので注意せよ」と記されていたという。

敗戦後、米軍が1950年に接収。1952年に通信を開始してから1994年に日本へ返還されるまで、米海軍の通信施設として利用された。当時、送信所の保守点検業務を行った正木賢一さん(84)は、「戦前戦中は、送信所で働く高い給料の人たちに憧れがあった。戦後は、米兵との楽しい思い出もあるが、米軍施設内で働くと世間の目がつらかった。昭和40年ごろは、過激派の攻撃も受けた」と言う。安保闘争、ベトナム反戦運動が激しくなった時期だ。「私も送信所も時代に翻弄(ほんろう)された」と振り返った。

1997年、役目を終えたアンテナ鉄塔は解体された。現在は、刈谷市高須町の「フローラルガーデンよさみ」に鉄塔1基の一部が残り、記念館で各種機械類を展示保存している。【文 兵藤公治】

ニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20160213/ddl/k23/040/240000c#csidx593240c340dffa38c9d7a5d7257e320

Copyright 毎日新聞

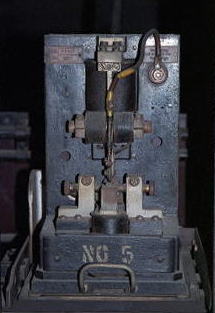

試験用電鍵 TEST KEY

KEYING RELAY 依佐美送信所公式サイトより

雲母板を利用したアレスター(HF GEN)

支線碍子保守中 (記念館展示写真)

宇佐美送信所本館 (記念館展示写真)

USA接収当時?

バリオカプラー 調整メモリマーク

赤CW 黄SK=FSK?

この送信所は、第一次世界大戦の戦争賠償金で建設され、欧米列強の世界の中で日本国の発展に大きな貢献を果たした。ところが、第二次大戦で敗戦、米国に接収され、機器が米国海軍仕様の薄い空色に塗装され、その後およそ半世紀、米国海軍重要通信施設として稼働し、米軍施設の歴史の方が長い。この歴史的資料をもっと大切に維持してほしいと思います。

スウェーデンのヴァールベリ市のグリメトンにあるグリメトン無線局(コールサインSAQ、世界遺産)のように動態保存して頂きたかった。KDDI八俣送信所は、まだまだ現役ですが、依佐美送信所のようにならないように願いたいものです。

201910.14-K.KANZAKI

2011.07.03-K.KANZAKI

2017.02.01-K.KANZAKI

2019.10.14-K.KANZAKI

2020.05.03-K.KANZAKI